本文以利物浦铁卫红牌事件为切入点,剖析其如何成为比赛转折点。文章首先还原红牌判罚的关键场景,揭示争议背后的战术与心理诱因;继而拆解少一人作战引发的连锁反应,暴露球队抗压能力的短板;通过对比球员心态变化与对手策略调整,展现胜负天平的倾斜过程;最终从纪律性、替补深度、心理建设三方面提出改进方向。全文结合案例分析与理论思考,探讨职业足球中个体失误与团队协作的辩证关系。

红牌时刻:争议判罚引风波

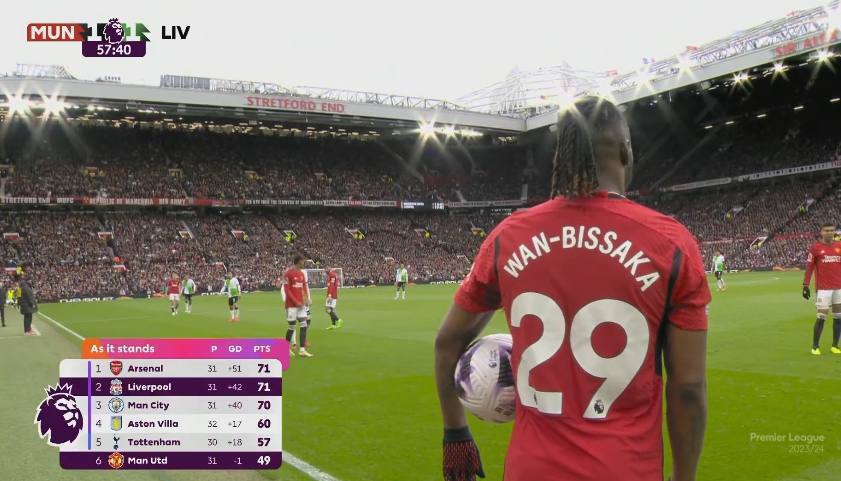

比赛第65分钟,利物浦中卫在禁区边缘绊倒突破的前锋,主裁经VAR回放后出示红牌。慢镜头显示,犯规动作发生在防守球员转身回追时,右脚伸出看似非故意,但裁判组认定其破坏了明显得分机会。这一判罚瞬间改变战局,原本1-0领先的利物浦被迫少一人应战。

当事人赛后辩解称“先触到了球”,但肢体动作的危险性成为判罚关键。值得注意的是,该铁卫本赛季已累计多张黄牌,此前多次在防守中采取高风险上抢策略,此次红牌暴露其位置感与预判能力的缺陷。英国媒体戏称“他用一张红牌致敬前辈杰拉德的‘成名作’”,暗指利物浦球员常陷入防守莽撞的怪圈。

对手主帅在赛后发布会直言:“红牌是比赛的转折点,但更是我们抓住机会的开始。”数据显示,利物浦此前42场英超单场红牌后仅取1胜,历史数据佐证此类失误往往引发崩盘效应。这张红牌不仅罚下一人,更击溃了球队精心布置的防守体系。

战术崩塌:少一人陷被动

红牌出现后,克洛普立即用年轻中卫换下攻击手,变阵5-3-1固守。然而新防线缺乏默契,补位失误频出。第78分钟,对手通过边路传中制造混战,替补登场的前锋头槌扳平比分,此时利物浦球员已出现眼神防守的涣散状态。

中场屏障失效尤为致命。法比尼奥被迫承担更多防守任务,导致进攻组织断层。数据显示,红牌后利物浦控球率骤降28%,传球成功率跌破70%,关键区域丢球次数翻倍。对手针对性打击肋部空档,三次绝佳机会均源自利物浦防守落位迟缓。

最致命的崩溃发生在补时阶段。角球防守中,剩余后卫与门将沟通失误,被对手后插上完成绝杀。慢镜头显示,本应盯人的中卫竟在人群中兴叹,防线集体失神折射出心理防线的瓦解。英国《每日邮报》辛辣点评:“他们仿佛在等待终场哨,却等来了地狱之门。”

心理博弈:压力下的失衡

少一人作战带来的心理压力呈几何级扩散。核心球员多次传球犹豫,萨拉赫因拼抢过猛染黄,亨德森在无对抗情况下离奇滑倒。心理学专家指出,红牌触发的“生存模式”会压缩决策时间,导致技术动作变形。

对手巧妙利用心理战。每次死球后,前锋特意走向利物浦防线耳语,第四官员频繁提醒补时时长。这些细节积累加剧焦虑,镜头捕捉到范迪克不断扯衣领、舔嘴唇的焦躁表现。反观客队球员,庆祝动作刻意延长,界外球耗时增加20%,无形中施加心理压迫。

教练组临场调整亦显慌乱。克洛普在第85分钟才换上防守型后腰,此时败局已现端倪。助教未及时安抚球员情绪,替补席传来摔水瓶的愤怒声响。前英格兰名宿希勒评价:“顶级球队需具备逆境DNA,今夜他们只剩惊慌的碎片。”

复盘反思:如何破恶性循环

纪律性缺失成为症结。据统计,利物浦本赛季因防守失误已直接导致12粒失球,定位球失分占比高达40%。青训专家指出,年轻球员培养过度强调进攻属性,忽视防守选位与风险评估训练,导致“进攻球员踢后卫”的天然短板。

阵容厚度不足暴露无遗。主力中卫伤停期间,替补球员场均出场时间不足30分钟,关键战经验严重匮乏。对比曼城、阿森纳等争冠对手,利物浦冬窗未补强防线的决定备受质疑,德国《踢球者》直言:“这套班子撑不住三线作战。”

心理建设亟待升级。运动心理学家建议引入VR高压训练,模拟少一人、点球大战等极端场景。队长需承担更多精神领袖责任,俱乐部应建立心理辅导长效机制。正如弗格森昔日名言:“伟大的球队不是不犯错,而是犯错后仍会赢。”

这场红牌引发的溃败,表面是偶然事件,实则暴露利物浦争冠路上的深层隐患。从战术纪律到心理韧性,从阵容架构到临场应变,每个环节的薄弱都在放大单一失误的破坏力。

对克洛普而言,如何在保持攻势足球基因的同时注入防守韧性,如何在依赖巨星发挥时构建团队支撑体系,将成为决定赛季走向的关键课题。毕竟在英超这片战场,怜悯从不留给犯错误的强者。